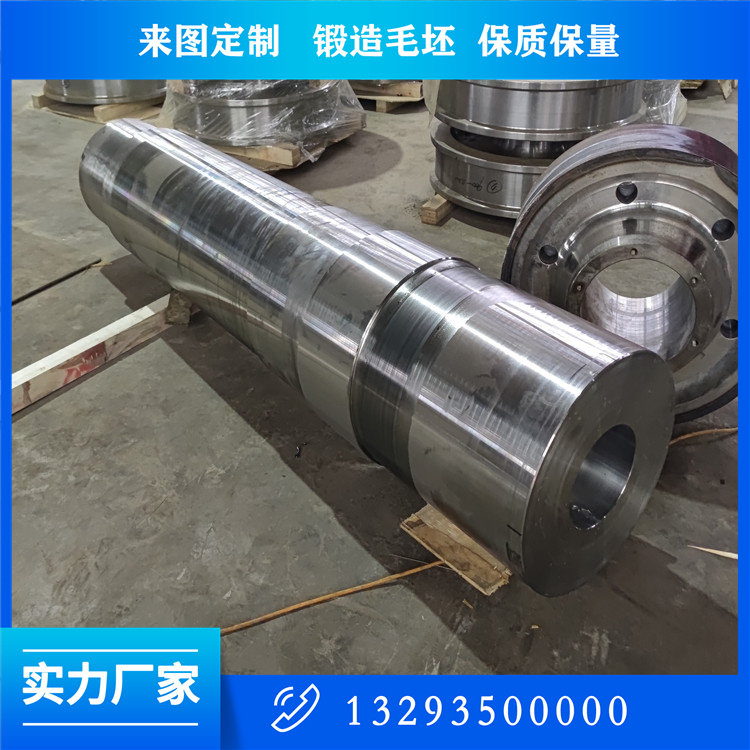

传动主轴锻件的质量过程检测

传动主轴锻件的质量过程检测是确保其可靠性、安全性和性能达标的关键环节,需贯穿原材料入厂到成品

出厂的全流程。以下是分阶段、多维度的详细检测体系:

1. 原材料检测

(1) 化学成分分析

方法:

光谱分析(OES):快速检测C、Mn、Cr、Ni等主量元素(精度±0.01%)。

碳硫分析仪:***测定S、P含量(要求S≤0.015%,P≤0.025%)。

标准:ASTM A751、GB/T 4336。

(2) 冶金质量检测

低倍组织:

酸蚀试验(热酸浸法)检测偏析、缩孔(按GB/T 226标准)。

高倍组织:

金相显微镜观察非金属夹杂物(ASTM E45评级≤2级)。

2. 锻造过程检测

(1) 加热工艺监控

温度控制:

红外测温仪实时监测坯料温度(±10℃精度),避免过烧(>1250℃)。

氧化皮厚度:

超声波测厚仪检测(要求≤1mm,否则影响锻件表面质量)。

(2) 锻造变形检测

变形量验证:

激光扫描比对锻件三维模型,确保实际变形量≥60%。

流线检查:

剖切试样做硫印试验(按GB/T 1979),流线需与轴向平行。

3. 热处理过程检测

(1) 工艺参数记录

温度-时间曲线:

多通道数据记录仪监控炉温均匀性(±5℃偏差)。

冷却速率:

淬火介质冷却特性测试(如IVF SmartQuench系统)。

(2) 硬度与组织检测

硬度梯度测试:

截面每隔20mm测硬度(洛氏硬度计HRC,允差±2HRC)。

金相组织分析:

调质后要求回火索氏体占比≥90%(GB/T 13298)。

4. 机械加工检测

(1) 尺寸精度检测

关键部位检测:

轴承位:气动量仪测圆度(≤0.01mm)、圆柱度(≤0.015mm)。

螺纹:螺纹通止规(6g/6H级精度)。

形位公差:

三坐标测量仪检测同轴度(≤Φ0.05mm)、跳动(≤0.03mm)。

(2) 表面完整性检测

粗糙度:

接触式轮廓仪(Ra≤0.8μm,轴承配合面)。

残余应力:

X射线衍射法(表面压应力≥-200MPa为佳)。

5. 无损检测(NDT)

(1) 超声波检测(UT)

方法:

纵波直探头(Φ20mm,5MHz)检测内部缺陷,灵敏度Φ2mm平底孔。

标准:

EN 10228-3 Class 2级,不允许存在当量缺陷>Φ4mm。

(2) 磁粉检测(MT)

适用部位:

轴颈、过渡圆角等应力集中区。

技术要求:

荧光磁粉(UV-A光源),裂纹检出灵敏度0.1mm×2mm。

(3) 渗透检测(PT)

应用场景:

非磁性材料(如奥氏体不锈钢)表面开口缺陷检测。

6. 力学性能测试

(1) 破坏性试验

拉伸试验:

取样位置:1/2半径处,抗拉强度≥800MPa(如34CrNiMo6)。

冲击试验:

-20℃夏比V型缺口冲击功≥40J(GB/T 229)。

(2) 疲劳试验

旋转弯曲疲劳:

测试条件:应力幅±400MPa,循环次数>10⁷次(ISO 1143)。

7. 装配与运行测试

(1) 动平衡测试

方法:

双面平衡机校正,剩余不平衡量≤1g·cm/kg(ISO 1940-1 G2.5级)。

(2) 模拟工况测试

扭矩加载试验:

逐步加载至1.5倍额定扭矩,监测变形量(≤0.1°扭转变形)。

8. 全流程质量控制文档

检测阶段 记录内容 工具/标准

原材料 材质证书、光谱报告 MTC(材质追溯证书)

锻造 加热曲线、变形量记录 锻造工艺卡(FPQ)

热处理 温度-时间曲线、硬度分布图 AMS 2750(高温测量标准)

终检 UT/MT报告、尺寸检测数据 ISO 9001质量记录

9. 常见缺陷与解决方案

缺陷类型 成因 纠正措施

白点裂纹 氢致开裂 锻后缓冷+去氢退火(300℃×24h)

晶粒粗大 终锻温度过高 控制终锻温度<850℃

表面折叠 模具设计不合理 优化预锻模腔R角

10. 智能化检测趋势

在线监测系统:

锻造过程中实时AI缺陷识别(如超声波信号深度学习)。

数字孪生比对:

三维扫描数据与CAD模型自动偏差分析(精度±0.05mm)。

区块链追溯:

全生命周期数据上链,确保检测结果不可篡改。

通过上述多维度、全流程的检测体系,可确保传动主轴锻件在极端载荷、长周期运行等工况下的可靠性。

现代检测技术正朝着自动化、数字化、高灵敏度方向发展,进一步降低人为误差风险。

关注公众微信号

关注公众微信号